物件管理

PROPERTY MANAGEMENT

〔オーナーのためのトラブル対策ガイド②〕賃貸物件の騒音トラブルを防ぐ!効果的な管理術と解決策

賃貸物件における騒音トラブルは、入居者同士の不満を引き起こす原因となり、最終的には契約解除や物件の評判低下を招く可能性があります。

特に、共同住宅やアパートなどで生活する場合、騒音問題は避けがたいものです。

しかし、適切な管理と事前対策を行うことで、騒音トラブルを未然に防ぐことができます。

本記事では、賃貸物件における騒音トラブルを防ぐための効果的な管理方法や解決策について詳しく解説します。

● 騒音トラブルの原因を理解する

騒音トラブルが発生する原因は多岐に渡ります。まずはその原因を理解し、効果的な対策を講じることが重要です。以下に代表的な騒音の原因を挙げてみましょう。

1.隣人や上階からの生活音

賃貸物件における騒音の多くは、隣人や上階からの生活音によるものです。例えば、歩く音、ドアの開閉音、テレビや音楽の音などが挙げられます。音の大きさや発生時間帯によっては、隣人にとって非常にストレスとなり、トラブルに発展することがあります。

2.ペットの鳴き声

ペットを飼っている入居者が増えている現代では、ペットの鳴き声や動物の足音が騒音となることがあります。特に犬の鳴き声や猫が引き起こす騒音は、他の入居者にとって非常に迷惑になりやすいです。ペットを飼う際には、しっかりとしたルールを設けることが大切です。

3.生活音や作業音

深夜や早朝に行われる大きな音を伴う作業も、騒音トラブルの原因となります。例えば、家具の移動や大声での会話、物を落とす音などです。このような音が生活の中で繰り返されると、周囲の入居者に迷惑をかけることになります。

4.建物自体の音漏れ

建物自体が古い場合や、壁の薄い建物では、音漏れが発生しやすくなります。隣室の音が簡単に伝わることで、入居者間で騒音問題が発生することがあります。このような音漏れを防ぐためには、建物自体の防音対策を強化することが必要です。

● 騒音トラブルを防ぐための予防策

騒音トラブルを防ぐためには、入居者が入居する前に予防策を講じておくことが大切です。賃貸管理者として、以下のような対策を行うことで、騒音問題を未然に防ぐことができます。

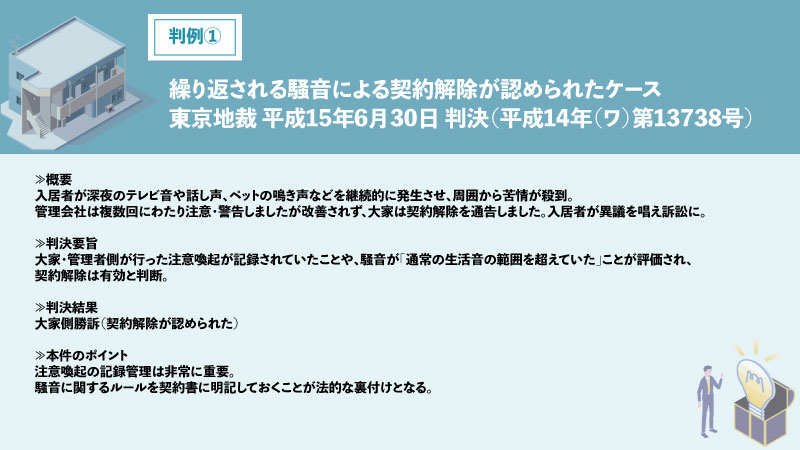

1.騒音に関するルールの明確化

入居者との契約書には、騒音に関する明確なルールを設けることが重要です。例えば、音量を適度に保つことや、夜間(22時以降)の音を控えるようにすることなど、具体的なルールを設定しておきます。これにより、入居者が騒音に対する認識を持ちやすくなり、トラブルの発生を防げます。

契約書において、違反した場合のペナルティも明記することで、入居者にとってはリスクを避けるための警告となり、騒音を避ける意識を高めることができます。

2.入居者審査の徹底

騒音トラブルを未然に防ぐためには、入居者の審査を徹底することが大切です。過去の賃貸履歴をチェックし、騒音問題を引き起こしたことがある入居者を排除することで、トラブルの発生を防げます。また、入居者に対して生活マナーや騒音に対する意識を確認する面接やアンケートを実施することも有効です。

3.建物の防音対策

音漏れを防ぐためには、建物自体の防音対策を行うことが必要です。例えば、壁や床に防音材を使用することで、隣室や上階からの音を軽減できます。また、窓やドアを防音仕様にすることも有効です。新しい物件では最初から防音性の高い構造を選ぶことが理想的ですが、既存の物件に関してもリフォームや修繕を行うことで、騒音を軽減することができます。

4.ペット飼育のルールの設定

ペットによる騒音を防ぐためには、ペット飼育のルールを事前に設定しておくことが重要です。特に音の出やすい犬や猫を飼う場合、ペットが騒音を発生しないように、飼育環境を整えることが求められます。例えば、ペットを室内で飼う際には、近隣住民に迷惑をかけないように、日中の時間帯に外出させるなどのルールを設けることが有効です。

● 騒音トラブルが発生した場合の対処法

騒音問題は予防策を講じても、時には発生してしまうことがあります。その際には、迅速かつ適切に対応することが大切です。以下に、騒音トラブルが発生した場合の効果的な対処法を紹介します。

1.早期の対応と注意喚起

騒音トラブルが発生した場合、早期に入居者に対して注意を促すことが重要です。入居者が気づいていない場合もあるため、騒音が問題になっていることを優しく伝えることで、トラブルを未然に防ぐことができます。最初の段階で穏やかに対応することで、関係を悪化させずに問題を解決できます。

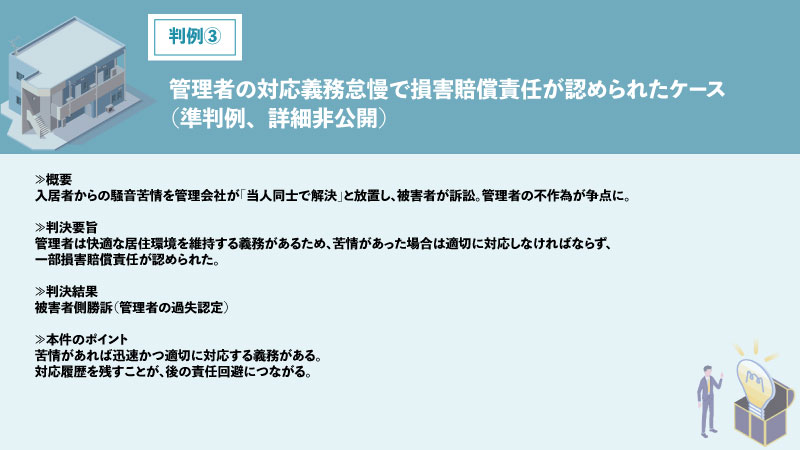

2.クレームを受けた際の対応マニュアルの作成

賃貸管理者は、クレームを受けた際の対応マニュアルをあらかじめ作成しておくことが重要です。騒音のクレームを受けた場合には、どのように対応するか、具体的な手順を決めておくことで、迅速かつ適切に対処できます。まずは、クレームを受けた側の入居者に事情を聞き、次に騒音を出している側に対して警告を行う流れを確立しておくと良いでしょう。

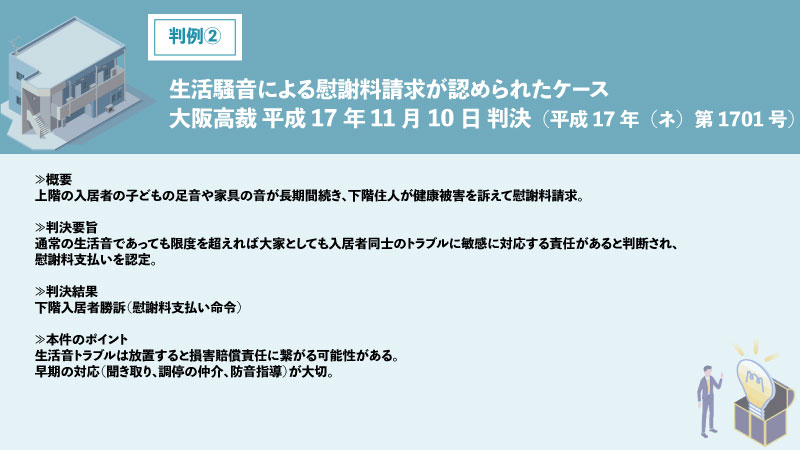

3.中立的な立場での調停

騒音トラブルが解決しない場合、賃貸管理者が中立的な立場で調停に入ることが求められます。入居者間で意見が対立した場合、第三者として冷静に調整し、双方が納得できる解決策を見つけることが大切です。場合によっては、妥協点を見つけることが最良の解決策となります。

4.継続的なフォローアップ

騒音トラブルが解決した後も、継続的にフォローアップを行うことが大切です。トラブルが再発しないように、入居者に対して定期的に声をかけ、問題があれば早期に対応できるようにすることで、長期的に良好な関係を維持することができます。

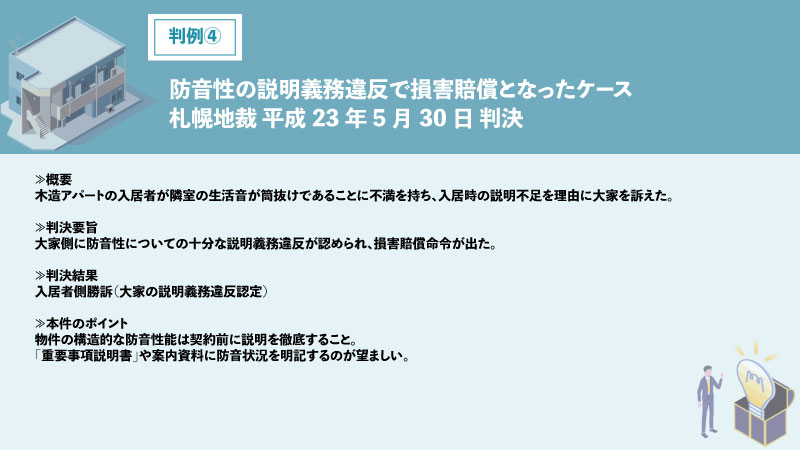

● 騒音トラブルが法的問題に発展した判例・事例

騒音問題は入居者同士のトラブルとしてよく見られますが、放置や対応の遅れは賃貸契約解除や損害賠償請求など重大な法的問題に発展することがあります。ここでは、騒音に関連する判例を紹介し、大家や管理者がどのように対処すべきかを解説します。

● 騒音トラブルは大家の法的リスクにも直結。早期対応と記録で防ごう

賃貸物件における騒音トラブルは、入居者同士の関係を悪化させ、最終的には物件の評判や管理者の信頼にも影響を与える可能性があります。

しかし、事前の予防策を講じ、トラブル発生後には迅速かつ適切な対応を行うことで、騒音問題を効果的に解決することができます。

賃貸管理者として、入居者への配慮と適切な管理を行うことが、騒音トラブルの予防には欠かせない要素であり、物件の安定した運営には不可欠です。