物件管理

PROPERTY MANAGEMENT

〔オーナーのための空室対策実践ガイド④〕ペット可物件で空室解消!成功する「ペット可」戦略とは?

● 今、賃貸市場で「ペット可物件」が求められている

近年、ペットを飼う世帯の増加により、ペット可物件のニーズが急上昇しています。

しかし、ペット可にするだけでは必ずしも空室解消につながりません。

成功するためには、戦略的な条件設定や設備対応が欠かせません。

この記事では、ペット可物件化による空室対策の具体的な方法を詳しく解説します。

● ペット可物件が人気の理由

ペットは家族同然と考える人が増え、ペット共生型物件の需要も高まっています。

人気の理由は次の通りです。

* ペットを理由に引っ越しを検討する人が多い

* ペット可物件がまだまだ少ない(供給不足)

* 入居者の定着率が高い傾向にある

つまり、「ペット可」というだけで、競合物件との差別化ができるのです。

●「ペット可」賃貸住宅は全体の約12%

東京23区内における「ペット可」物件の割合は、全体のおよそ12%にとどまっています(マンション・アパートのみ/「HOME'S」調べ)。

なかでも最も割合が高いのは港区で24.9%と、4件に1件がペット可という結果に。

また、物件数が最も多いのは世田谷区で、ペットと暮らせる住まいを探すうえで注目したいエリアといえるでしょう。

一方で、割合が最も低かったのは江戸川区の8%。

物件数そのものが最も少なかったのは千代田区となっています。

このようにエリアによってペット可物件の供給状況には差がありますが、供給が追い付いていないのは事実です。

ペットの種類や頭数を制限するなら許容できるか、を検討してみてはいかがでしょうか。

● ペット可にするメリット・デメリット

○ メリット

* ターゲット層が拡大する(ファミリー層や単身者問わず人気)

* 家賃を相場より高めに設定できる

* 長期入居が期待できる

○ デメリット

* 汚損・破損リスクが高まる

* 騒音トラブルの可能性

* 退去時の原状回復費用が増える場合がある

デメリットを理解した上で、リスク管理を徹底することが重要です。

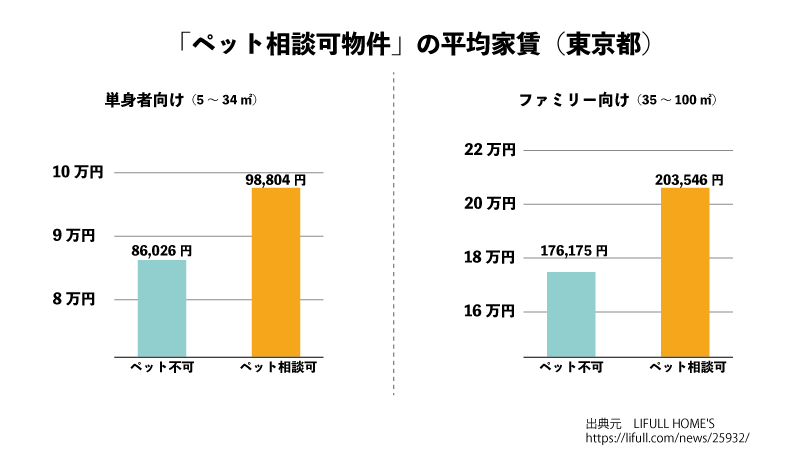

● 都内の「ペット相談可物件」は、家賃が約1〜3万円も高い傾向に!

東京都内のペット相談可物件と、それ以外の物件の平均家賃を比較してみました。

まず単身者向け(5〜34㎡)の物件では、ペット相談可以外の平均家賃が86,026円だったのに対し、ペット相談可物件は98,804円。実に12,778円も高い結果となりました。

さらにファミリー向け(35〜100㎡)の物件では、ペット相談可以外が176,175円に対して、ペット相談可は203,546円と、27,371円の差がありました。

このように、ペット相談可物件は、一般的な物件よりも家賃が高く設定されている傾向が見られます。

〔出展元:LIFULL HOMES〕

● 成功するペット可物件化のポイント

1. 契約条件を明確に設定する

トラブルを防ぐため、契約時に次のようなルールを明確にします。

* 飼育可能なペットの種類・数(例:小型犬1匹まで・猫1匹まで など)

* ペット飼育による敷金増額(例:敷金+1ヶ月・退去時に1ヶ月分償却 など)

* 退去時クリーニング費用の明記

これにより、入居者とオーナー双方が安心して契約できます。

2. ペット対応の設備を整える

ペット可にするだけでなく、ペットに配慮した設備を導入すると、さらに競争力が高まります。

* 消臭クロス・消臭フローリングの使用

* ペット専用足洗い場の設置

* ドッグランスペース(共用部)設置(大型物件の場合)

小規模物件でも「ペットドア」の設置など、ちょっとした工夫が大きな差別化ポイントになります。

3. ペット可を効果的にアピールする

ただ「ペット可」と記載するだけでは不十分です。

* 「小型犬OK」「猫も相談可」など具体的に記載

* 写真や間取り図に「ペット共生」のイメージを持たせる

* SNS広告でペット好きターゲットにアプローチ

こうした細かな工夫で、より反響を高めることができます。

● ペット可物件成功事例

【事例】

築2年、駅徒歩8分の一棟管理マンション

賃料:75,000~80,000円

間取:1R・1DK・2LDK

【施策】

*もともと小動物のみ飼育相談にしていたが、入居希望者から猫を飼いたいと相談があったため、新たな空室2部屋を募集する上で「小型犬・猫飼育相談可能」と条件変更。

図面にも「小型犬・猫飼育相談可能」と追記。

【結果】

* 募集開始から1ヶ月以内に成約

* 家賃も周辺相場より+5,000円で契約成立

実際に問合せのあった希望条件を元にオーナー様に相談し、条件を緩和したことで早期に入居者を決めることができた例です。

● まとめ:ペット可物件化で安定した賃貸経営を目指す

ペット可物件は、うまく運用すれば空室対策+収益性アップを同時に叶えられる強力な手段です。

成功のためには、

* 契約条件を明確に設定

* ペット対応の設備導入

* ターゲットに刺さる広告展開

この3つを意識して運用しましょう。

ペット可物件へのチャレンジで、賃貸経営の可能性をさらに広げてみてください!